こんばんは、ぽこぽこです。

本ブログの前回更新は一昨年(2021年)12月31日でしたか、ちょうど2年ぶりのエントリーですね。

この2年間、個人的には立て続けによくないことばかりが続き、恥ずかしながら本ブログを更新する気力さえも失っていましたが、どうにかようやく2年ぶりに更新へとこぎ着けることができました。

悪いことばかりの2年だとは言っても、その中で唯一よかったことは昨年末より約2年10ヵ月のブランクを経て再び自由に韓国の旅ができるようになったことです。では、昨年末から本年にかけての韓旅をダイジェスト版で紹介したいと思います。

●2022年12月:全羅南道順天市、江原道太白市、江原道束草市、江原道春川市、ソウル特別市

2022年12月2日早朝、仁川国際空港に到着。2020年2月19日以来、実に1,018日ぶりに韓国の地を踏むことができました。

長引くコロナ禍の中、一度はあきらめた韓旅の再開です。

まず真っ先に向かったのは、どうしても再開後最初の旅で訪問したかった全羅南道(チョルラナムド)順天(スンチョン)市でした。約3年ぶりの訪問です。

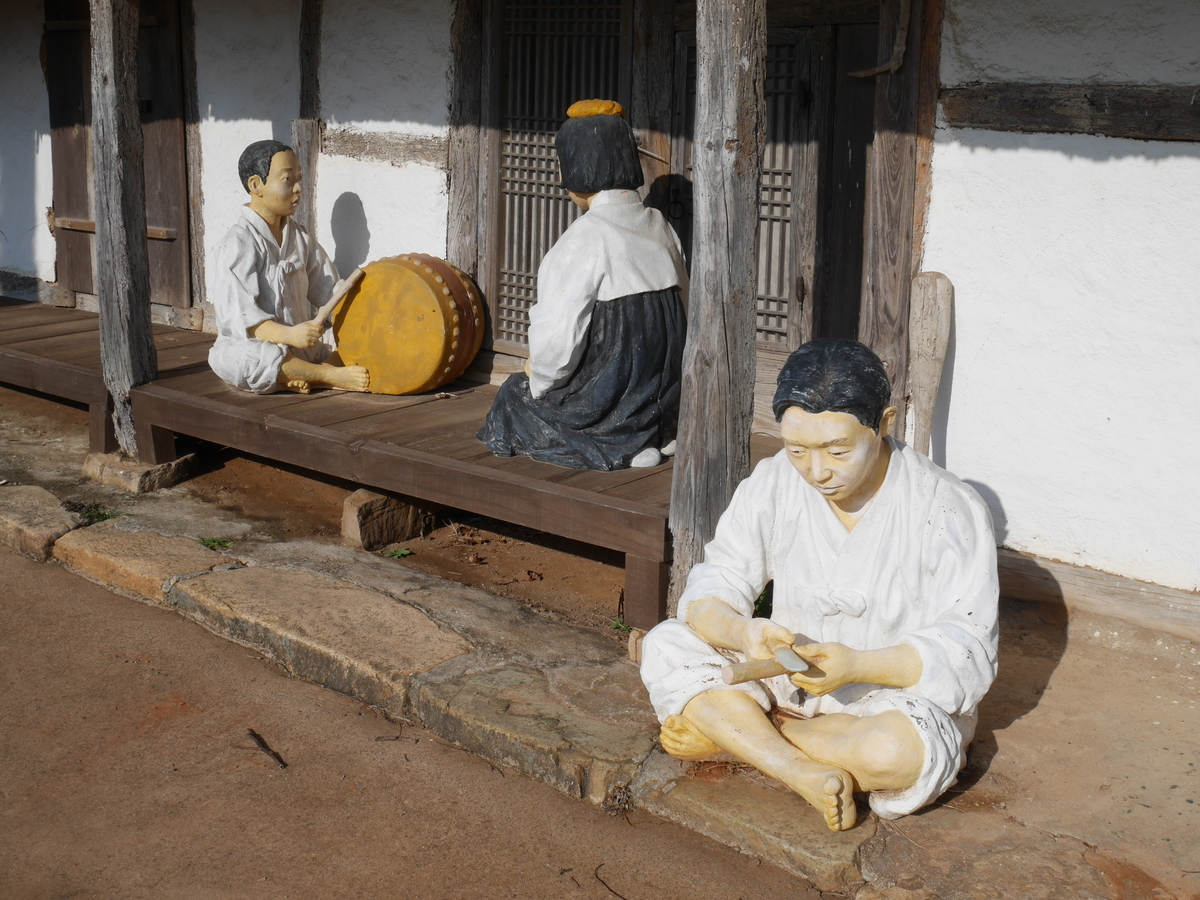

以前に読破した大河小説『太白山脈』の舞台のひとつであり、また同小説でも扱われていることなどから強い関心のある1948年10月の「麗水・順天事件」(麗順事件)の現場でもある順天市。昨年にユネスコ世界自然遺産にも登載された順天湾干潟を含む順天湾湿地や、朝鮮時代の村のたたずまいを今日に残す楽安邑城民俗村(ナガンウプソン・ミンソクチョン)に代表される観光名所を多く抱えるほか、これまで本ブログでも紹介してきたようにいくつもの名店、そしてうんまい料理の数々があります。

この旅以降も足繁く通い続けた結果、順天はこの1年間で(さらには過去5年間でも)国内外を通じて最も多く訪問した旅先となってしまいました。

初日の夕方は、順天市内の夕陽の名所「臥温海辺(ワオン・ヘビョン)」へ。ちょうど4年前、2019年の大晦日に同年最後の日没を見に行って以来の訪問です。この日も幸いなことに順天湾の向こうに沈む夕陽を眺めることができました。

この臥温海辺には食品や雑貨などを販売するお店「臥温シュポ(スーパー)」があり、こちらのお店では屋外の木製テーブルなどで、オムク(オデンの練り物を串に刺した食べ物)などと一緒にお店の売り物の缶ビールなどを飲みつつ、日没を鑑賞することができます。日が落ちて急激に冷え込む中、熱々のオムクで温まることができました(店内にも席があるのでご安心ください)。

順天での1日目の夕食は、在来市場アレッチャンの場内にある酒場「61号ミョンテジョン」にて。順天の地マッコリを中心に何種類ものマッコリを好きに選んで飲めるうえ、順天湾産のチルゲ(ヤマトオサガニ)を揚げた「チルルッケ」(写真2枚目、チルルッケはチルゲの順天方言)や屋号にもなっている「ミョンテジョン」(スケトウダラのチヂミ)など料理もうんまいので、順天を訪問する度に必ず立ち寄っています。

順天訪問が3年ぶりということは、こちらのお店の料理を味わうのも3年ぶり。もう目尻が下がりっぱなしです。

旅の2日目(12月3日)は、個人的にお気に入りの場所でもある「順天湾国家庭園」を訪問。本年4月から10月まで開催された「2023順天湾国際庭園博覧会」の準備のため、この当時は園内のあちこちで工事が進行されていました。

ところで私は、コロナ禍直前の2020年2月の韓旅以降、国内外を問わずずっと旅行を断っていました。もちろ最大の理由は、意図せずとも感染拡大に加担しないためです。旅好きの私には正直つらい毎日でした。

その後、2021年後半頃から国内では行動制限が収まってきてもなお、私は旅行断ちを続けていました。依然として韓国を含む海外渡航が不可であったためでもありますが、私は次の最初の旅先は韓国、それも順天だと決めていたので、その日が来るまで待ち続けていたわけです。その千日あまりもの間、韓旅の夢をいったい何度見たことか。

そうしてやっと巡って来たこの機会。ひたすら感無量だったとしか言いようがありません。旅の初日である前日(2日)はただ喜びの感情ばかり先走っていましたが、2日目のこの日、この順天湾国家庭園にて人のいないところでマスクを外して少し歩いたとき、様々な記憶が胸中を去来し、思わず感極まってしまった思い出があります。あの日の思いはきっと終生忘れないでしょう。

この旅の個人的なテーマは「2020年の韓旅のやり直し」。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、2月で早々と中断せざるを得なかった2020年の韓旅の目的地をその訪問順になぞって行くことで、これから再び始まるべき旅の景気づけとすることが目的です。

同年の幕開けを迎えた順天市から続いて向かったのは、はるか遠く離れた江原道(カンウォンド。当時)の太白(テベク)市。光州(クァンジュ)広域市のバスターミナル「ユー・スクエア」から太白行き市外バスがあるのでこちらを利用しましたが、ただでさえ6時間以上もかかるうえ、順天から光州までは高速バスよりも遅いKORAIL慶全線(キョンジョンソン)ムグンファ号を利用したため、移動にほぼ半日を費やしてしまいました。

太白市の訪問はこのときが通算4回目。人口はいまでこそ約4万人と韓国で最も人口の少ない市ですが、1980年代末までの石炭産業の活況期には最大13万人もの人口を誇った一大産炭都市でした。市内には鉱夫たちがナイトライフを楽しんだ歓楽街を当時のたたずまいのまま残した「鉄岩炭鉱歴史村」や、かつての炭鉱社宅の壁を鉱夫たちの壁画で彩った「上長洞壁画マウル」など往年の繁栄を記録するスポットが点在するほか、スープベースの「太白タッカルビ」をはじめその当時に生まれた独特の食文化があります。こうした理由もあって、数年おきに好んで訪問している街です。

太白には「○○実費食堂(シルビシクタン)」という名前の、練炭の炎で牛肉を焼いて食べるスタイルの焼肉店が複数存在します。今夏訪れたのはそれらの中でも名店のとして知られる「太白実費食堂」で、この旅で利用した民泊のご主人に連れて行っていただきました。

それにしても、炭火で焼いて食べる牛肉、なんであんなにうんまいのでしょうね。

太白で2泊した後は、まずKORAIL太白線のムグンファ号で東海(トンへ)駅へ移動。続いて同東海線のヌリロ号に乗り、「世界一海岸に近い駅」としてギネス世界記録にも認定されている正東津(チョンドンジン)駅を通って江陵(カンヌン)駅へ。東海・江陵ともに訪問は今回が初めてでしたが、このときは乗り換えただけですので訪問先には加えておりません。特に江陵には前々から気になっている食堂があるので、いずれ必ず訪問したいと思います。

江陵から市外バスに乗車して約2時間で到着したのが、2020年2月の旅で訪問した同道束草(ソクチョ)市。太白を発ってからここまで約5時間、うち乗車時間だけでも約4時間。江原道の広さを改めて思い知らされます。

束草では、どうしても再訪したい場所がありました。

こちらのエントリーで訪問記を紹介した酒場「番地オンヌン酒幕」、その跡地です。

コロナ禍明けの再訪、ご主人との再会を誓っていたこちらのお店は、2021年の旧正月頃にご主人が亡くなったことで、永遠にそのドアを閉じることとなりました。

ご主人が自ら醸したあのうんまいマッコリは、もう再び口にすることはできません。なにより、初訪問の私を歓待してくださったご主人と再びお目にかかれない、お話できないことが悲しくて寂しい。

主がいなくなって久しい店舗建物の玄関に、お花を残して。

束草で1泊し、市外バスで次に訪れたのは同道春川(チュンチョン)市。前回・2020年2月の旅でも同じように束草から移動してきた場所でした。大好きな春川タッカルビの本場であるうえ、2014年に初めての韓国地方旅で訪問した場所でもあり、いろいろと思い出深い街です。

春川ではスケジュールの都合によりほぼ食事ばかりとなってしまいましたが、到着した夜には情感あふれる酒場「マッカルナヌンチッ」にて手造りマッコリと手ずから焼いて食べるトゥブグイ(豆腐焼き)など料理の数々を、また翌日の昼食には春川訪問の旅に訪れている「元祖スップルタップルコギチッ」にて春川タッカルビの原型とされる炭火直火焼きのタップルコギを味わってまいりました。

KORAIL京春線(キョンチュンソン)の列車「itx-青春(チョンチュン)」に乗って、この旅最後の目的地ソウルへ。

当日は12月8日。クリスマス目前ということで、明洞の新世界百貨店とロッテヤングプラザの壁面にはクリスマスを題材としたアニメーションの上映が。中でも後者のそれはかわいらしい男の子のお人形さんが主人公で、心なごみました。

ソウルの宿はもちろん鍾路3街(チョンノサムガ)にて。酒場をはじめ無数の飲食店が立地し、夜には屋台も立ち並ぶこの一帯はさながら「食のテーマパーク」の様相です。

そしてこの日訪問したのは「ヘンボッカンチッ」。以前にこちらとこちらのエントリーでも紹介した、全国各地の銘品マッコリが良心的な価格で味わえる酒場です。

「幸福な店」を意味する屋号の通り、心もお腹も幸せな時間を過ごしてまいりました。

こうして私の韓旅史上最長となる7泊8日の旅により、コロナ禍以降(「明け」ではない、ここ重要)の新しい韓国の旅が幕を開けました。

●2023年3月:全羅南道順天市、全羅南道光陽市、慶尚南道河東郡、釜山広域市

本年最初の旅もまた、全羅南道順天市からスタート。

とはいえこの旅の主目的地というわけではなく、その拠点たる宿泊地としての訪問です。これ以降の本年、「順天を拠点に近隣市郡を巡る日帰り旅」という新たな旅のスタイルが確立されることになります。

時期は3月、まさに梅の花のシーズンです。

そんなわけでまずは順天市の梅の名所のひとつであり、そのことが地名の由来にもなっている「梅谷洞(メゴットン)」を訪問。

こちらの梅の花は紅色が中心で、街の随所にある壁画と調和した姿を、そしてそのかぐわしい香りを楽しむことができました。

翌日からは2日連続で、この旅の主目的地であり、今回が初訪問となる同道の光陽(クァンヤン)市へ。

まず訪れたのは同市内にある「尹東柱遺稿保存鄭炳昱家屋」。1930年代後半から40年代初頭にかけて活動し、日本留学中に治安維持法違反の容疑で特高警察に逮捕され、その服役中に福岡刑務所にて獄死した尹東柱(윤동주:ユン・ドンジュ、1917-1943)詩人。その詩人が日本へ発つ前、友人の鄭炳昱(정병욱:チョン・ビョンウク、1922-1982。後のソウル大教授)氏に託した自筆の詩が密かに保管されていたのが、こちらの家屋です。

なお、このとき鄭柄昱氏の母によって床下に隠され守り抜かれた尹東柱詩人の詩の数々は、後に詩集『空と風と星と詩』として世に送り出されることとなります。

その翌日はまず早朝から順天駅にて慶全線ムグンファ号に乗車し、慶尚南道(キョンサンナムド)河東(ハドン)郡の中心駅、河東駅で下車。河東郡も今回が初めての訪問です。

河東の名物といえば、光陽市との間を流れる蟾津江(ソムジンガン)で採れる貝、チェチョッ(シジミ)です。そんなわけで河東での朝食は「韓多沙蟾津江チェチョッ」にて、蟾津江産のシジミをふんだんに用いた「チェチョックッ(シジミスープ)」。見た目以上に濃厚なシジミのだしが効いてうんまかったです。

河東からはバスに乗り、この日のメインである「光陽梅花祭り」会場へ。光陽市は韓国で最も早く梅の花が咲くことで知られ、梅の実やその加工品は同市の名産品であり、そうした縁で市のキャラクターまで梅の実をモチーフにしているほどです。

その中でも「光陽梅花祭り」が開かれる同市多鴨面(タアムミョン)、その名もずばり「梅花(メファ)マウル」一帯は蟾津江に面した山の斜面が一面の梅栽培地であり、毎年この時期になると赤・白・ピンクの梅の花で美しく彩られると聞き、やってきたという次第です。ご覧の通りの壮観でした。

梅に並ぶ、いや知名度ではそれ以上とされる光陽市のグルメといえば、なんといっても 「光陽プルコギ」でしょう。そんなわけでこの日の夜は、ある現地の方と光陽市内の 「朝鮮屋(チョソンオク)」にて初の光陽プルコギを味わうことに。

日本で広く認識されている、薄くて長い味付け牛肉によるプルコギとは異なり、光陽プルコギは日本の焼肉のような短くてやや厚みのある味付け肉を銅の焼き網で炭火で焼いて食べます。めちゃくちゃうんまかったです。

旅の4日目は釜山へ移動し、4年ぶりに写真のひとと再会を果たしました。

この4年間、日本軍性奴隷制度やその被害者たちに対する日本の世論は何ひとつ好転することはありませんでした。私は、私たちはまたこの4年を無為に過ごすばかりか、無念のまま何人もの被害者の方々が他界されてゆくのを見過ごしてきたわけです。ただ心の中で詫びることしかできませんでした。

続いて訪問したのはこちらのエントリーでも紹介した、同市南区(ナムグ)の「国立日帝強制動員歴史館」。

このときの釜山訪問、当初はヒンヨウル文化マウルなどのある影島(ヨンド)を4年ぶりに訪れ観光する計画でした。しかし、この旅の直前の3月6日になされた、尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領による徴用工裁判の原告たちへの「解決策」報道を目にし、出発2日前に急きょ予定を変更して同館を訪問することにしたものです。

尹大統領による徴用工被害者や司法判断をも無視した「解決策」は、まさしく日本の前にひれ伏して靴を舐める行為に他ならず、唾棄すべきものです。日本軍性奴隷制度の被害者を巡る、あの忌まわしい2015年末の日韓「合意」ですら、たとえ表向きとはいえ被害者たちに一定の歩み寄りがあったというのに、今回はそれすらないという。

そして、その対応をごく当然のごとく振る舞う岸田首相以下の日本政府関係者や報道、そしておそらくほぼすべての日本国民たち。私はそれに反対する立場とはいえ、何ら影響力を及ぼせない点でそれらと同じ、いや反対を主張しながら依然として無力である点ではそれらより許されざる存在だといえるかもしれなません。自責の念ばかりが募ります。

●2023年5月:光州広域市

1980年5月18日未明から10日間に渡り全羅南道光州市(当時)内にて発生した戒厳軍による市民の殺傷、そしてこれに果敢に立ち向かった光州市民たちの一連の抗争は「5.18民主化運動」あるいは「5.18民衆抗争」などと総称され、今日もその真相究明、記憶継承のための活動が続けられています。

本ブログ開設の契機にもなったほど、私にとって極めて強い関心があるこの事件と同じ「五月光州」を歩き、その現場や展示施設を訪れ、当時の市民たちに思いを馳せること。コロナ前には毎年5月を迎える度に訪問していた光州広域市の旅がようやく再開できるようになりました。

写真はこの旅で訪れた「国立5.18民主墓地」にある「5.18民衆抗争追慕塔」と、その脇にある当時の光州市民たちの分かち合いの姿を象った「大同世上群像」です。

大半の目的地が再訪問となったこの旅で初めての訪問となったのが、写真の「チョニルビルティング245」。

当時の新聞社「全南日報」の本社ビル(「チョニル」は社名の略称「全日」の韓国語読み)であったこのビルは、1980年5月21日の戒厳軍による集団発砲の現場である錦南路(クムナムノ)に面し、また抗争期間中の光州市民の集会場となった噴水広場を挟んだ先には同年5月27日の市民軍による最終抗戦が繰り広げられた旧全南道庁があるなど、5.18民主化運動のすべてを見届けたといっても過言ではない存在でした。

その後、老朽化に伴い長らく閉鎖状態であったこのビルは、近年になって最上階の10階や外壁などかに当時のヘリコプターによる機銃掃射の弾痕が見つかったことなどから一転して保存および公開の対象となり、内部を改装したうえで2020年5月より無料での一般公開が始まっています。建物内には当時の機銃掃射の弾痕がほぼ原形のまま保存されているほか、5.18民主化運動関連の各種パネル展示、機銃掃射事件を扱ったアニメーション上映などを観覧できます。

なお、施設名にある「245」とは、この建物の道路名住所「光州広域市東区錦南路245」 から来たもので、偶然にも建物内外で見つかった機銃掃射の弾痕の数と同じであったことから採用されたものだといいます。

●2023年6月:江原特別自治道春川市、江原特別自治道高城郡、ソウル特別市

従来の江原道から実に628年ぶりとなる改称を経て、本年6月11日付で発足した「江原特別自治道」。

そのわずか1週間後の同道訪問でまず最初に訪れたのは、記念すべき通算10回目の訪問となった春川市です。その目的は、個人的に2014年から6年連続で参加してきた、春川を代表する2大料理の祭典「春川マッククスタッカルビ祭り」への4年ぶり7回目の参加のため。以前の春川駅前から、三岳山湖水ケーブルカー(ロープウェイ)のりば近くの広場に会場が移ってきて以降では初訪問です。

まずはうんまいタッカルビに、当時発売されたばかりのハイト眞露のビール「ケリー(Kelly)」を添えて。会場で味わうとそのうまみが増すような気がします。

春川市での1泊後、続いて向かったのは韓国本土最北端の市郡である高城(コソン)郡にある小さな漁港、我也津(アヤジン)。

独特な字面のその地名にどことなく惹かれて、コロナ前最後となった2020年2月の旅でふらりと訪れてみたところ、きれいな砂浜やその向こうに広がる東海、そして街全体の雰囲気がとても気に入ってしまい、いつか泊りがけでの再訪をしたいと考えていたからです。

季節は前回とは打って変わって、海水浴客もちらほらと見かける初夏。天気にも恵まれ、ちょっとしたバカンス気分を楽しんでまいりました。

我也津での宿は、見事なオーシャンビューが望めるペンションを利用。夜には灯台が点滅し一帯がライトアップされた風景があまりにも美しすぎて、眠るのも惜しいほどでした。

帰国前日にはソウルへ移動。真っ先に訪問したのは弘大入口(ホンデイック)駅近くにあるビヤホール「乙支OBベオ臥牛」(ウルチオービーベオワウ。ベオはクマ(Bear)のこと)。

こちらのお店、ソウル未来遺産にも登録された乙支路3街(ウルチロサムガ)の路上ビヤガーデン街、通称「ノガリ横丁」の元祖であり、「百年の店」にも認定された人気店「乙支OBベオ」がその前身です。私も過去に2度ほど訪問し、ノガリ(スケトウダラの稚魚を干したもの)などをおつまみにうんまいOB生ビールを味わった思い出があります。

入居していた建物を手に入れたライバル店から退去を求められ、長年の法廷闘争の末にやむなく乙支路を去らねばならなかった同店が、新天地となる弘大入口に新たなお店を開業したと聞き、応援もかねて駆け付けた次第です。

先代のご主人が1980年に開業、店内に寝泊まりしつつおいしいサービングを追求したという生ビール。そしてビールと相性抜群の、ちぎっては独特の辛いヤンニョムジャンに付けて食べるノガリ。場所は変わってもこの味は変わりません。当日は私のほかにも多くのお客さんが舌鼓を打っていました。こちらの店が今後も繁盛し続けるとともに、いつか再びノガリ横丁にも戻れることを切に願っています。

これ以降も本年・2023年には下記3回の韓旅が続くのですが、思いがあふれて以上の4回分だけであまりにも長くなってしまいましたので、次回エントリーにて紹介することといたします。

●2023年7月:全羅南道順天市、全羅南道麗水市、釜山広域市

●2023年11~12月:光州広域市、全羅南道莞島郡、全羅南道順天市

■今後の反差別・反ヘイトへの対応方針について

本年はこうした韓旅やその旅レポツイートをする傍ら、いまやこの日本で絶対的優勢となった韓国ヘイトやコリアン差別に私のできる範囲で抵抗してきたつもりではありますが、あくまでそれはやった「つもり」にすぎないのであって、その意図にかかわらず差別者や歴史修正主義者らに揚げ足を取られ、かえってその正当性をアシストしてばかりだったのかもしれません。

上記で紹介した2023年6月の江原特別自治道などの旅では、春川行きの列車の始発駅であるソウルの龍山(ヨンサン)駅前にある徴用工像(写真)に関し、次のツイートをしました。

4週間ぶりに韓国へやって来た。今回の目的地へ向かう列車の始発、龍山駅前には徴用工を記憶継承するための像が立つ。民事訴訟にもかかわらず徴用工裁判を巡り官民一体となって韓国敵視をたぎらせた日本。被害者たちは2度も踏みにじられたのだ。私も無力である限りその共犯者である。詫びるしかない。 pic.twitter.com/X92A7dfthh

— ぽこぽこ (@gashin_shoutan) 2023年6月17日

その結果、大量に寄せられたのは「日本人として詫びるとかふざけるな」「日本人をモデルにした像に詫びてくれてありがとう」(注:像の作者は日本人の写真をモデルにしたという説を全否定している)といったヘイターからのリプライと引用ツイートばかりでした。私はそれに抗う立場にありながら、結果として数の論理でこれらヘイターの韓国ヘイト拡散とその正当化に寄与してしまったというわけです。数の大小だけでいえば韓国ヘイトこそが「日本人みんなの総意」であり、その抵抗の直接的表現ですら意図せずとも差別やヘイトに与する危惧がある現実を改めて思い知らされる機会となりました。私はこの一件以来、直接的な差別やヘイトへの抵抗を極力控えるようにしました。

そしてその制約下、この絶対的形勢不利において自分を鼓舞するためのツイートですら、右派はもとより左派やリベラルとされるアカウントまでもその表現の一部を切り出しての非難を見かけるようになりました(しかも私への直接批判ではないところで)。韓国ヘイトに右も左もない、という日本の現実を改めて思い知らされた一年でした。

たとえ言葉は封じられようと、私にはまだこの身があります。この身が朽ちない限り、私は来たる新年も抗ってゆくことを誓います。

それでは、よいお年を。

みなさまにとっては、2024年がとって輝かしい一年となりますように。

2023年12月2日、全羅南道順天市、臥温海辺にて撮影。

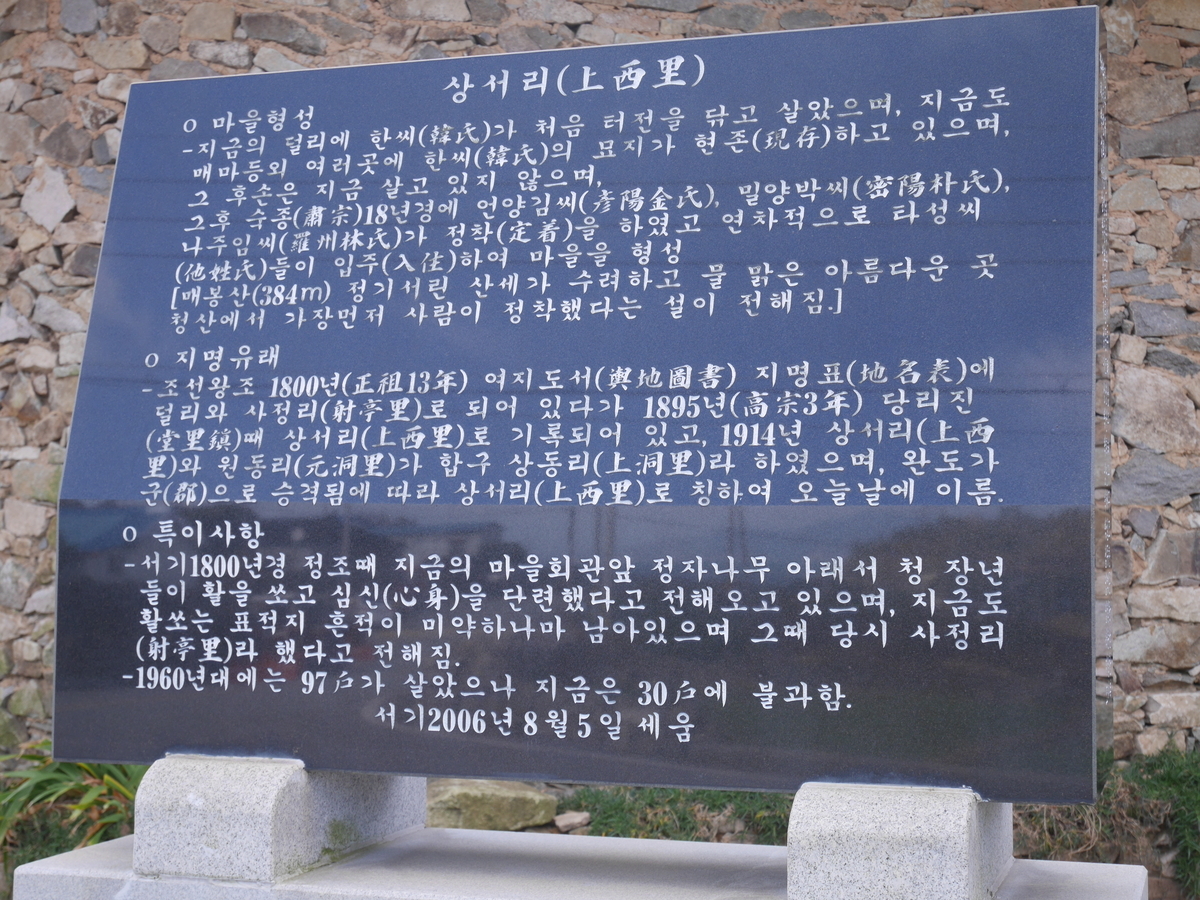

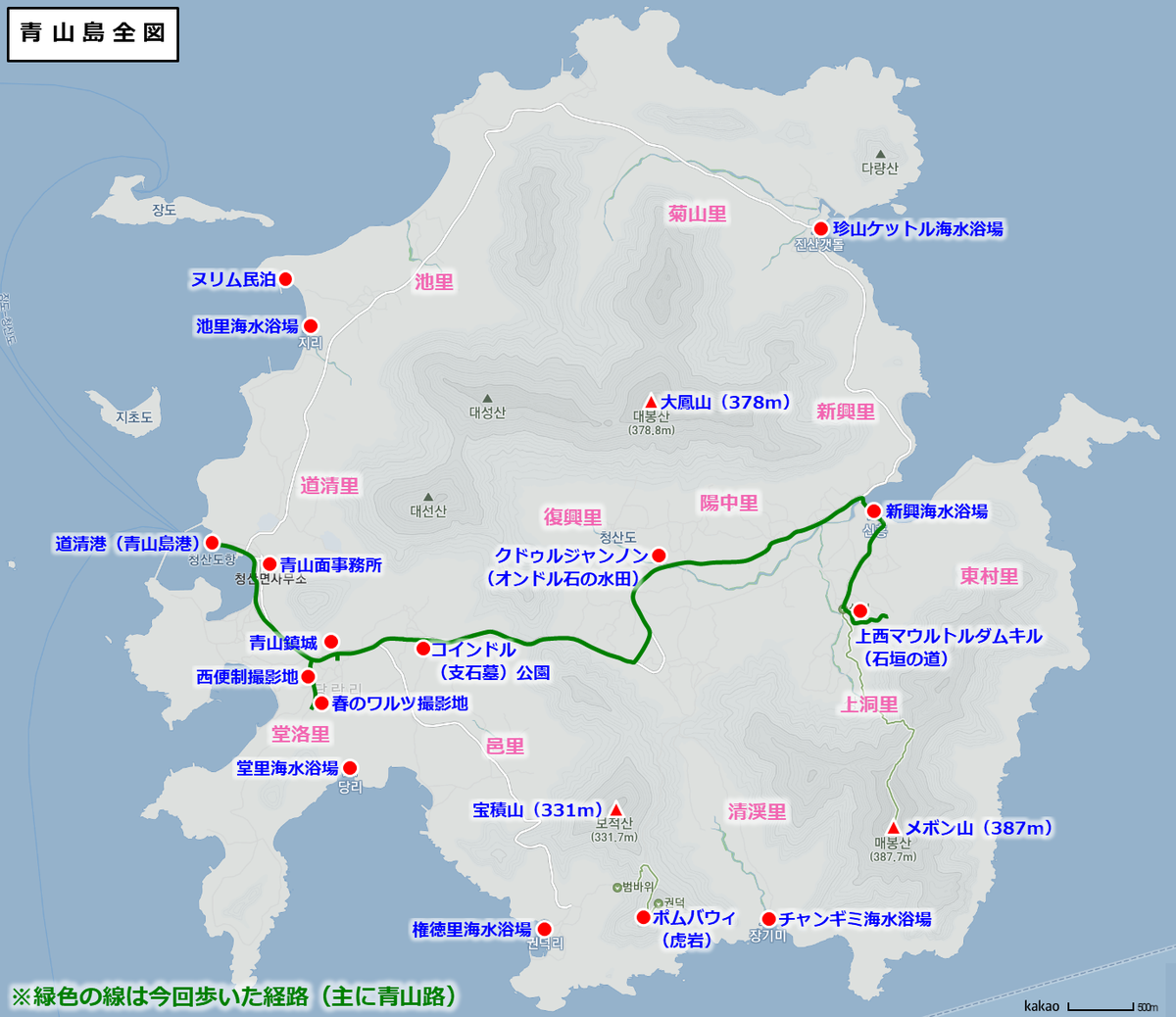

また青山路に戻り、東方向へ。上り坂が続き、少しずつ高度を上げてゆきます。写真は道すがらにあった壁画の数々、そして現役の牛小屋。

また青山路に戻り、東方向へ。上り坂が続き、少しずつ高度を上げてゆきます。写真は道すがらにあった壁画の数々、そして現役の牛小屋。